Du hast sicherlich von der „Rente mit 63“ gehört. Einige Politiker sprechen sich für ihre Abschaffung aus und schlagen vor, dass die Menschen erst mit 70 Jahren in Rente gehen sollten. Aber was bedeutet das eigentlich? Wer kann von dieser Rente profitieren und wie funktioniert sie überhaupt? Lass uns etwas Licht ins Dunkel bringen.

Die letzten Reformen

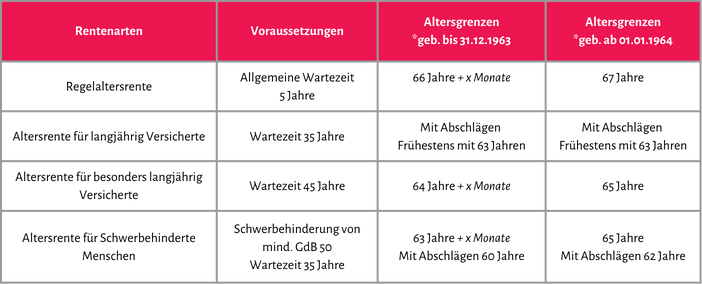

2007 wurde in Deutschland die Rentenreform eingeführt, die das gesetzliche Renteneintrittsalter schrittweise auf 67 Jahre erhöhte. Dann, im Jahr 2014, gab es eine Anpassung für diejenigen, die bereits viele Jahre lang Beiträge gezahlt hatten. Seitdem gilt: Wenn du mindestens 45 Jahre lang Beiträge gezahlt hast, kannst du mit 65 Jahren ohne Abzüge in Rente gehen. Menschen, die vor 1964 geboren wurden, können sogar noch früher in Rente gehen. Das gesetzliche Renteneintrittsalter für diese Gruppe wird schrittweise erhöht, beginnend mit dem Jahrgang 1953. Jedes Jahr steigt das Eintrittsalter um zwei Monate, bis es 65 Jahre erreicht hat. (Für Erwerbsminderungsrenten gelten andere Regelungen.)

Rente mit 63 – mit Abzügen

Aber auch für diejenigen, die nicht so viele Beitragsjahre vorweisen können, gibt es die Möglichkeit, früher in Rente zu gehen. Wenn du es auf 35 Beitragsjahre bringst, kannst du tatsächlich mit 63 in Rente gehen. Allerdings werden dann Abzüge vorgenommen. Für jeden Monat, den du vor dem gesetzlichen Renteneintrittsalter in Rente gehst, werden 0,3 % deiner Rente abgezogen, jedoch höchstens 14,4 %. Es ist wichtig zu beachten: Diese Abzüge gelten lebenslang.

Hier haben wir eine Übersicht zu den Altersrenten und den Voraussetzungen.

Kann man die Abzüge ausgleichen?

Ja, du kannst einen Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung (DRV) stellen und berechnen lassen, wie viel Geld du einzahlen müsstest, um die Rentenabzüge auszugleichen. Dies ist jedoch unverbindlich. Du kannst dich entscheiden, einzuzahlen oder länger zu arbeiten, und zwar ab dem 50. Lebensjahr bis zur Erreichung der Regelaltersgrenze.

Falls du unsicher bist, ob das in deinem Fall sinnvoll ist, solltest du einen Rentenberater konsultieren.

PS: Schau dir auch unseren Artikel zu Rente und Arbeit an.